日本刀(Katana) は、日本の伝統的な刀剣であり、その美しい造形と優れた実用性から世界的に高く評価されています。主に武士が使用した武器であり、日本の文化や歴史の象徴のひとつ。

脇差(Wakizashi) は、日本の伝統的な刀剣であり、主に武士が打刀とともに帯刀した短めの刀。護身用や室内での戦闘に適しており、切腹の際にも使用された。日本の武士文化を象徴する武具のひとつ。

短刀(Tantō) は、日本の伝統的な刀剣であり、刃渡り30cm以下の短い刀。主に護身用や密かに携帯する武器として使われ、武士や女性も身につけた。装飾性の高いものも多く、日本の刀剣文化を象徴する存在。

居合刀(Iaito) は、日本の伝統的な刀剣を模した練習用の刀。刃がついておらず、安全に居合の型や抜刀術を稽古できる。真剣に近い重量とバランスを持ち、日本刀の技術習得に欠かせない武具のひとつ。

鍔(Tsuba)は、日本刀の柄と刃の間に取り付けられる防具であり、刀を握る手を保護するとともに、バランスを整える役割を持ちます。実用性だけでなく、美術品としても価値が高く、精巧な彫刻や装飾が施されたものも多く、日本の工芸技術の粋を集めた存在です。

目貫(Menuki)は、日本刀の柄に装飾として取り付けられる金具であり、刀の握りやすさを向上させる役割も持ちます。武士の身分や個性を表す意匠が施され、美術工芸品としても高く評価されています。

縁頭(Fuchi-Kashira)は、日本刀の柄の両端を覆う金具で、縁(Fuchi)は柄の付け根、頭(Kashira)は柄の末端を保護します。握りの強度を高めるとともに、装飾としても重要な役割を持ち、武士の美意識や格式を反映する精巧な意匠が施されることが多いです。

小柄(Kozuka)は、日本刀の鞘に収められる小刀の柄部分を指し、武士が日常の細かい作業や護身用に使用しました。実用性に加え、彫金や象嵌などの精緻な装飾が施されることが多く、美術工芸品としても高い価値を持ちます。

小柄 赤銅魚子地 波図 高彫 金象嵌 箱付き45,000

縁頭 魚子地 肉彫 龍図 赤銅 箱付き45,000

目貫 赤銅地 高彫 金象嵌 龍図 箱付き45,000

平成の大業物 現代刀 源正直作(関住正直) 八寸八分 白鞘入150,000

特別保存刀剣 大坂住藤原永路(万治頃) 一尺三寸七分900,000

長曽祢虎徹1,100,000

赤銅魚子地の小柄で御座います。 表面に図柄の細部を加刻する打出手法の高彫で作られた波図の小柄です。 This is a Kogai made of red copper w ...

赤銅魚子地の縁頭で御座います。 裏面から主題の輪郭を打ち出し、その表面に図柄の細部を加刻する打出手法の高彫で作られた龍図の縁頭です。 縁金と柄頭を合わせて「縁頭」(ふち ...

赤銅地の目貫で御座います。 裏面から主題の輪郭を打ち出し、その表面に図柄の細部を加刻する打出手法の高彫で作られ、 彫刻した溝に純金を埋め込む金象嵌で仕上げた龍図の目貫です。 ...

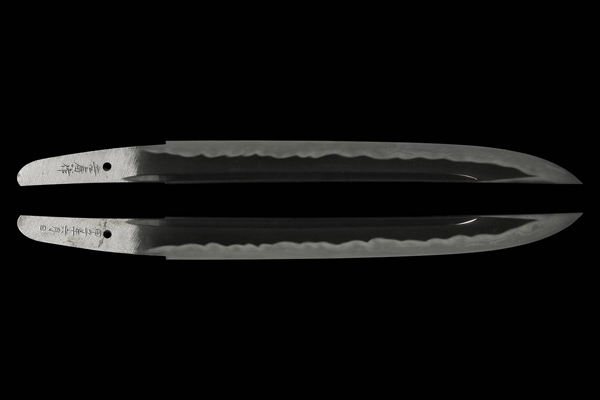

平成の大業物、関住正直作。大業物らしく豪壮な姿の短刀です。 関住正直刀匠の作品は人気があり、短刀は珍しいです。 大業物のお守り短刀を手に入れるチャンスです!! Moder ...

武蔵守永道の初銘、永路の大変貴重な力士差、付属する拵も鯔背な感じがします。刀身と拵が共に残っているのは、大変珍しく貴重で、今まで見たことが無いです。今回が手に入れるチャンスです、お ...

虎徹は、江戸時代の名工・長曽祢虎徹(ながそね こてつ)が打った日本刀の総称である。虎徹の刀は、美しい姿と優れた切れ味を兼ね備え、多くの武士たちに愛された名刀として知られている。